◎1/3三味線 完成!その2

胴掛けは、FRP補修キットだとあまり薄くできないのでポッコリ感、ボコボコ感が出てしまいます。そこで、0.5mm厚の塩ビ板をヒートプレス的に形成してみました。

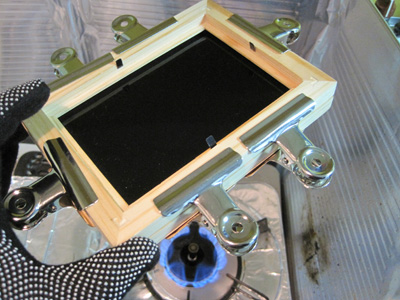

100均の写真枠とクリップで塩ビ板を挟みまして、

ああ、その前に型を作って酒瓶の口にくっつけときます。

ほいで、塩ビ板を熱します。本当は電熱ヒーターかヒートガンでやるべしですが、無いんでコンロで・・・直火なんで要注意!ヨイ子のみんなは真似しないように。

軟らかくなったら一気に型に押し付けます。

冷めて固まったら取り外して、切り取ります。

FRPよりこちらの方がスッキリしていい感じ。

で、完成した1/3三味線達。

右から津軽太棹(紫檀棹綾杉胴)、津軽太棹(紫檀棹丸打胴)、義太夫太棹(紫檀棹)、地唄中棹(紫檀棹丸打胴)、長唄細棹(花林棹、皮無し)・・・のつもり。置いてある大きい鼈甲撥は本物です。地唄用中棹は長唄の細棹のつもりで作ったんだけど、胴がちょっと大きくなってしまったんだわ。なので地唄用としました。

写真ではわかりにくいけど、現物を見るとちょっと棹が長く見えるんですよ。寸法はほぼキッチリ1/3になってるんだけどねえ。

以前本で読んだんですが、プラモデルなんかも何分の1とか書いてあるけど、実は実際の寸法を正確に縮小したわけではないみたいです。例えば、バイクや車のプラモデルでも実際の図面寸法をそのまま縮小したら、見た目が不自然になるらしい。実車とミニチュアでは目線が違う等なんでしょうね。なのでプラモデルの製作会社はモデルを作る際、実物をいろんな角度から写真を撮って、それだけで製作するらしいです。

確かに言えてるなあ。自分でミニチュア三味線を作ってみて、その話を思い出しました。寸法以外にも、胴に皮を張った状態と張ってない状態では、また見え方が違ってくるしねえ。人間の目って不思議ですね。

そんな訳で、1/3三味線、寸法には結構こだわって作ってたんですが、そこいらへんはもうちょっとデフォルメした方が良さそうですな。

実は、1/3三味線作りはここ5、6年くらいやってなかったんです。本物の三味線を自分で整備するようになったんで、そっちの方で時間無くてね。で、久々に現在ゼロから新たに1/3三味線を制作中なんです。

右端のやつ。あえて棹を太目にしてあります。胴も若干厚めかな。当然、綾杉胴。

極めつけは、今回初挑戦の二本溝の継手!!!

完全にイカレとるでしょ!?この馬鹿さ加減に我ながら惚れ惚れしますわ、ガハハハッ!

でもえらいもんで、本物の三味線を自分で整備するようになってから、小っちゃい三味線作るのも上手くなってるしクオリティーも上がってるのね。ま、何の役にも立たないんだけど。

だから、たかあきの「趣味の部屋」なのです。

気が向いたら、今後も現在制作中の進行状況をアップします。それから、1/3三味線はちゃんと音が出ますので、それも動画なりでまたアップしますわ、気が向いたらね。